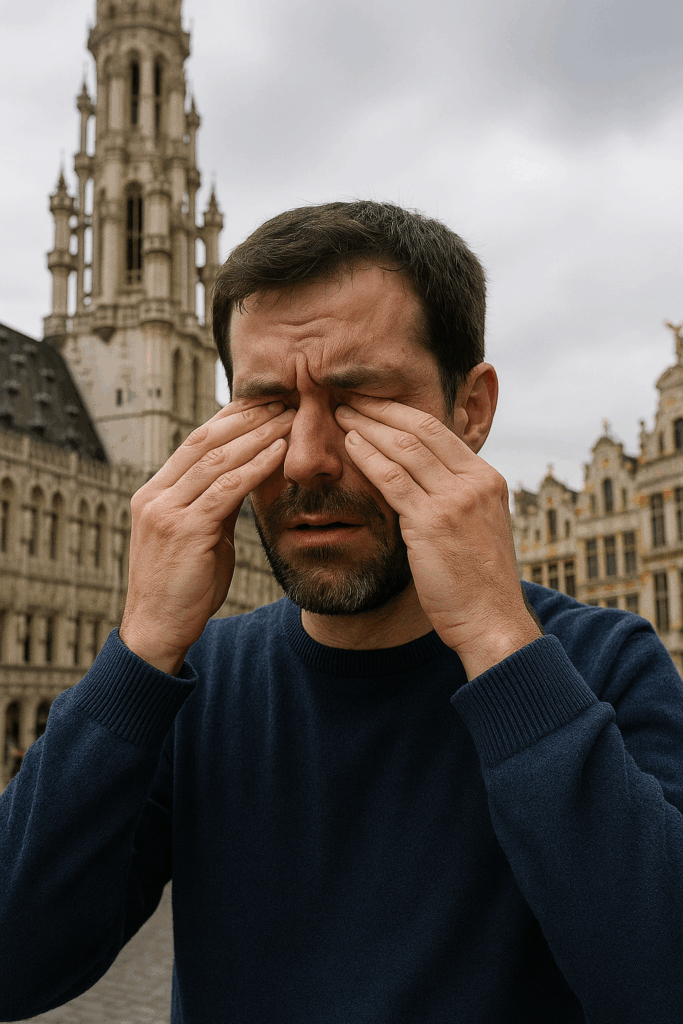

Dans notre monde moderne, où les écrans dominent le quotidien et les conditions environnementales varient drastiquement, de plus en plus de personnes se plaignent d’une sensation inconfortable : les yeux secs. Ce syndrome, également connu sous le nom de sécheresse oculaire, affecte la qualité de vie de millions d’individus. Il se manifeste par des picotements, des brûlures, une sensation de sable dans les yeux, une vision floue intermittente ou une fatigue oculaire accrue (en savoir plus avec Boiron). Mais qu’est-ce qui provoque cette affection ? Cet article explore les principales causes, en mettant l’accent sur le passage de l’exposition prolongée aux écrans aux facteurs environnementaux comme le vent sec, tout en intégrant d’autres éléments physiologiques et externes.

Les écrans : un ennemi silencieux du film lacrymal

L’une des causes les plus contemporaines de la sécheresse oculaire est l’utilisation intensive des écrans numériques. Ordinateurs, smartphones et tablettes nous captivent des heures durant, mais ils altèrent notre comportement naturel. En effet, lorsque nous fixons un écran, notre taux de clignement des paupières diminue significativement – de 15 à 20 fois par minute en temps normal à seulement 5 à 7 fois lors d’une session prolongée. Ce clignement réduit entraîne une évaporation accélérée du film lacrymal, cette fine couche protectrice composée d’eau, de mucus et de lipides qui recouvre la surface de l’œil pour la maintenir hydratée et protégée des irritants.

Selon des études, plus de 50 % des utilisateurs d’écrans rapportent des symptômes de yeux secs, un phénomène exacerbé par la lumière bleue émise par ces dispositifs, qui peut perturber la production de larmes. Les jeunes adultes, particulièrement exposés au travail ou aux loisirs numériques, sont de plus en plus touchés, transformant ce qui était autrefois une affection liée à l’âge en un problème générationnel. Ajoutez à cela le télétravail post-pandémie, et vous obtenez une épidémie silencieuse où les yeux, privés de leur lubrification naturelle, deviennent vulnérables aux infections et à l’inflammation chronique.

Le vent sec et les facteurs environnementaux

Passons maintenant à l’autre extrémité du spectre : les éléments naturels et artificiels qui assèchent l’air ambiant. Le vent sec, en particulier dans les régions arides ou lors de saisons venteuses, balaie l’humidité de la surface oculaire, favorisant l’évaporation des larmes. Imaginez une promenade en bord de mer avec un vent chargé de sel ou une randonnée en montagne où l’air est raréfié et sec – ces conditions accélèrent la perte d’hydratation oculaire. De même, les environnements intérieurs ne sont pas en reste : la climatisation en été et le chauffage en hiver créent un air sec qui aspire l’humidité des yeux. La pollution atmosphérique, la fumée de tabac et les particules fines aggravent le problème en irritant la conjonctive et en altérant la composition du film lacrymal.

Dans les bureaux modernes, la combinaison d’écrans et de systèmes de ventilation inadaptés forme un cocktail dévastateur. Par exemple, l’air conditionné peut réduire l’humidité relative à moins de 30 %, un seuil critique pour le confort oculaire. Les voyageurs en avion connaissent bien ce malaise : l’air recyclé et sec des cabines provoque souvent une sécheresse intense après quelques heures de vol. Ces facteurs environnementaux ne sont pas seulement temporaires ; une exposition chronique peut mener à une inflammation persistante des glandes lacrymales, rendant les yeux encore plus sensibles.

L’âge et les changements hormonaux

Au-delà des influences externes, des facteurs biologiques internes jouent un rôle majeur. L’âge est le premier coupable : à partir de 50 ans, la production de larmes diminue naturellement en raison d’une atrophie des glandes lacrymales. Chez les femmes, la ménopause accentue ce phénomène via des fluctuations hormonales, notamment une baisse des œstrogènes qui affecte la qualité des larmes. Les hormones androgènes, qui régulent les glandes sébacées des paupières (glandes de Meibomius), voient leur efficacité diminuer, entraînant une évaporation excessive due à un film lacrymal instable.

Les changements hormonaux ne se limitent pas à la ménopause ; la grossesse, la prise de contraceptifs oraux ou des traitements hormonaux peuvent également perturber l’équilibre lacrymal. Ainsi, ce qui commence comme une légère irritation peut évoluer en un syndrome chronique, particulièrement chez les personnes âgées où la prévalence atteint 30 %.

Les médicaments et les conditions médicales

De nombreux médicaments courants contribuent à la sécheresse oculaire en tant qu’effet secondaire. Les antihistaminiques, utilisés contre les allergies, les antidépresseurs, les bêta-bloquants pour l’hypertension, ou encore les diurétiques réduisent la production de larmes en interférant avec les mécanismes glandulaires. Même des substances comme la caféine ou l’alcool, en déshydratant l’organisme, aggravent les symptômes.

Sur le plan médical, des pathologies sous-jacentes sont souvent impliquées. Le syndrome de Sjögren, une maladie auto-immune, attaque directement les glandes salivaires et lacrymales, causant une sécheresse extrême. Le diabète, les troubles thyroïdiens, la rosacée oculaire ou les allergies chroniques altèrent la surface oculaire. La blépharite, une inflammation des paupières, bloque les glandes de Meibomius, empêchant la formation d’une barrière lipidique protectrice contre l’évaporation. De plus, des interventions chirurgicales comme la correction laser de la vision (LASIK) peuvent endommager temporairement les nerfs cornéens, réduisant la sensibilité et la production de larmes.

Le mode de vie : lentilles, tabac et autres habitudes

Le port de lentilles de contact est un facteur courant, surtout si elles sont mal adaptées ou portées trop longtemps. Les lentilles absorbent l’humidité et limitent l’oxygénation de la cornée, favorisant la sécheresse. Le tabagisme, actif ou passif, irrite les yeux et diminue la qualité des larmes en raison des toxines inhalées. Enfin, une alimentation pauvre en oméga-3 ou en vitamines A peut affaiblir le film lacrymal, bien que cela soit moins fréquent.

Conclusion : vers une meilleure compréhension et prévention

Comprendre les causes des yeux secs, de l’écran omniprésent au vent sec impitoyable, est essentiel pour adopter des mesures préventives. Bien que cette affection ne soit pas toujours évitable, des habitudes simples comme des pauses régulières devant les écrans (règle du 20-20-20 : toutes les 20 minutes, regarder 20 pieds au loin pendant 20 secondes), l’utilisation de humidificateurs, ou des collyres lubrifiants peuvent atténuer les symptômes. Consultez un ophtalmologiste si les signes persistent, car une sécheresse non traitée peut mener à des complications comme des ulcères cornéens. En somme, nos yeux, miroirs de l’âme, méritent une attention accrue dans un monde qui les met à rude épreuve.